- HOME

- 生活習慣病

生活習慣病とは

ここ数年で世の中の皆さまが健康に高い関心を持つ時代になりました。

三大生活習慣病の一つである心臓病を予防することにも注目が集まっています。当院では、狭心症や心筋梗塞を予防するために、動脈硬化の危険因子である生活習慣病に対しても予防、診断、治療を行っています。

高血圧症(本態性高血圧症)

病態

原因が明らかでない高血圧症は、本態性高血圧症と言われています。

原因が判明している高血圧を2次性高血圧症といいます。

血圧を規定する末梢血管抵抗と心拍出量のいずれかの増大、あるいは双方が関与する。

レニン・アンギオテンシン(RA)系活性や交感神経系活性が末梢血管抵抗に関与しており、心拍出量の増大は腎のNa代謝異常による体液増加が原因です。

高血圧が長期にわたると心臓・血管・腎臓・眼底など全身の臓器障害が発生する可能性が高まります。

心不全、心肥大、冠動脈疾患、脳血管障害、腎障害があげられます。

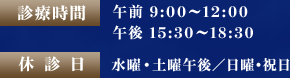

診断(高血圧治療ガイドライン2014:以下表を参照)

治療

生活習慣の改善

A.1日6g未満の食塩制限、野菜や果物の摂取

B.コレステロール・飽和脂肪酸の摂取制限

C.適正体重の維持(減量:BMI<25kg/㎡)

D.運動療法(有酸素運動、30分以上行うことを目標)

E.アルコール制限

F.禁煙

薬物治療

高血圧症の第一選択薬はカルシウム拮抗薬、アンギオテンシン変換酵素(ACE)、阻害薬アンギオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)阻害薬、利尿薬の4剤です。

この4剤から個人個人に合った薬剤を選択して投与いたします。

下の表は降圧薬の適応とその疾患になります。

主要降圧薬の適応

| Ca拮抗薬 | ARB/ACE 阻害薬 |

サイアザイド系 利尿薬 |

β遮断薬 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 左心肥大 | ● | ● | |||

| 心不全 | ●※1 | ● | ●※1 | ||

| 頻脈 | ● (非ジヒドロピリジン系) |

● | |||

| 狭心症 | ● | ●※2 | |||

| 心筋梗塞後 | ● | ● | |||

| CKD | 尿蛋白- | ● | ● | ● | |

| 尿蛋白+ | ● | ||||

| 脳血管障害慢性期 | ● | ● | ● | ||

| 糖尿病/Mets※3 | ● | ||||

| 骨粗鬆症 | ● | ||||

| 誤飲性肺炎 |

● |

||||

※1:少量から開始し、注意深く斬増する ※2:冠攣縮性狭心症には注意 ※3:メタボリックシンドローム

脂質異常症(高コレステロール血症など)

病態

脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールやトリグリセライド(中性脂肪)が過剰な状態やHDL(善玉)コレステロールが少ない状態のことを言います。

LDLは動脈壁に沈着することによって動脈硬化の進展を促進し心臓の血管である冠動脈疾患の主要な危険因子です。

診断

血液検査にてLDLコレステロール140mg/dl以上を高LDLコレステロール血症と診断します。

LDLコレステロール=総コレステロール-HDLコレステロール-中性脂肪×1/5で計算されます。

(ただし、中性脂肪が400mg/dl未満の場合)

LDLコレステロール=総コレステロール-HDLコレステロール(※1)

(※1.中性脂肪が400mg/dl以上の場合)

| LDLコレステロール | 140mg/dl以上 | 高LDLコレステロール血症 |

|---|---|---|

| 120~139mg/dl以上 | 境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dl未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪 | 150mg/dl以上 | 高トリグリセライド血症 |

治療

A.食事療法

- ポイント:

-

- 1:過食を抑え、適正体重を維持する。

- 2:肉の油身、乳製品の摂取を抑え、魚類、大豆製品の摂取を増やす。

- 3:野菜、未精製穀類、海藻の摂取を増やす。果物は適度に摂取する。

- 4:食塩を多く含む食品の摂取を控える。

- 5:アルコールの過剰摂取を控える。

- 6:食習慣・食行動を修正する。

- 7:食品と薬物の相互作用に注意する。

- 食品選びのポイント(図1、2)P41図9-1、9-2

-

- 穀類では白米よりも玄米、雑穀類、七分づき米(胚芽精米)、白パンよりも全粒穀パンの方が食物繊維が多く含まれるため推奨される。

- 肉類、卵類、牛乳、乳製品を選ぶときは、飽和脂肪酸とコレステロール含有量の少ない食品を選ぶ。

特にレバーなどの臓物、ばら肉、ひき肉、鳥皮の摂取に注意する。 - 魚介類を選ぶときは、n-3系多価不飽和脂肪酸が多く、コレステロールが少ない食品を選ぶ。

魚卵、子持ち魚はコレステロールが多いので取り過ぎないように注意する。 - 低脂肪乳はコレステロール制限には推奨される。

- トランス脂肪酸はマーガリン、ショートニング、ファストスプレッドを用いた菓子や揚げ物などの加工食品に多く含まれるため、これらの摂取を控える。

B.運動療法

- ポイント:

-

- 1:体力を維持もしくは増加させ、健康寿命を延伸させます。

- 2:動脈硬化性疾患の予防・治療作用があります。

- 3:HDLコレステロールを増やし、TGを減らします。

- 4:インスリン感受性を高めて糖尿病のリスクを下げます。

- 5:がん、運動器症候群(ロコモ)、うつ、認知症の発症のリスクを下げます。

運動療法指針

| 種類 | 有酸素運動をメインにする (ウォーキング、水泳、エアロビクスダンス、サイクリングなど) |

|---|---|

| 強度 | 中強度以上を目標にする (中強度とは通常速度のウォーキングか、それ以上の強度に相当) |

| 頻度・時間 | 毎日30分以上を目標に実施する(週に3日は実施する) |

| その他 | 運動療法以外の時間もこまめに歩くなど、座ったままの生活を避ける |

C.薬物療法

- 薬物療法の実際

-

- 薬物療法は個々の患者さまの病態に黄膩、各薬剤の作用点と作用を考慮して選択しています。

- 高LDLコレステロール血症の場合の治療薬はスタチンが推奨されます。

- 中性脂肪が500mg/dl以上の場合には急性膵炎の発症リスクが高いため、食事指導とともに薬物治療を考慮します。単剤でLDLコレステロールの十分な管理ができない場合には、併用療法を考慮します。

- 薬物療法の適応

-

- 1:生活習慣の改善で脂質管理が不十分な場合には、リスクに応じて薬物療法を考慮します。

- 2:高リスク群では早期の薬物療法を考慮します。

- 3:LDLコレステロールが180mg/dl以上を持続する場合には薬物療法を考慮します。

- 4:若年者や女性でリスクが低い場合には、薬物療法は控えるべきです。

- 5:脂質管理目標値はあくまで目標値であり、薬物療法開始基準ではありません。

LDLコレステロールが高い場合

- HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)

- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)

- 陰イオン交換樹脂(レジン)

- ニコチン酸誘導体

- プロブコール

- PCSK9阻害薬

- MTP阻害薬

LDLコレステロールと中性脂肪が高い場合

- スタチン、エゼチミブあるいはフィブラート系薬

各種薬剤単独で作用不十分な場合には、併用療法も考慮します。

- スタチンとフィブラート系薬の併用

腎機能障害者では禁忌、横紋筋融解症には要注意です。

- スタチンとニコチン酸誘導体の併用

肝障害に注意

- スタチンとオメガ-3脂肪酸エチル

抗凝固剤・抗血小板薬との併用時には出血傾向に注意が必要です。

中性脂肪のみが高い場合

- フィブラート系薬

- ニコチン酸誘導体

- イコサペント酸エチル

- オメガ-3脂肪酸エチル

糖尿病

糖尿病は、食事で摂った糖をエネルギーに変えるときに必要なホルモンであるインスリンの異常から起こる病気です。インスリンの産生や分泌が不足したり、インスリンが十分に働かなくなったりすると、血液の中にブドウ糖が溜まり糖尿病の状態となります。糖尿病を放置しておくと、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こります。食事療法や運動療法、薬物療法などをきちんと行い、血糖値をうまくコントロールして合併症を防ぐことが重要です。

1型糖尿病

膵臓にあるβ(ベータ)細胞の破壊により、インスリンの分泌が欠乏することによって糖尿病になる疾患です。多くはβ細胞特異的な自己免疫疾患です。本邦では発症・進行形式により、劇症、急性発症、緩徐進行の3つのサブタイプに分類される。

診断

臨床症状として口が乾く、多尿など高血糖症状があること、倦怠感を伴うなど。

経過中に特に誘因なく急激に血糖が上昇した症例では1型糖尿病を疑い検査を進めなければなりません。

治療方針

症状に応じてインスリン投与が必要です。強化インスリン治療といわれます。

必要に応じてインスリンを注射することと、栄養指導が必要です。

また、1日の血糖が激しく変動することもありますのでCGMS(持続血糖測定装置)検査を行う場合もあります。

2型糖尿病

インスリンの分泌低下やインスリン抵抗性に起因して高血糖状態が持続する疾患です。

300mg/dL以上の著名な高血糖が持続すると、口渇(口の渇き)、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感などの特徴ある症状が出現します。

数年にわたり高血糖状態が持続すると合併症として神経障害、腎症、網膜症や大血管障害とされる脳梗塞や心筋梗塞が生じるリスクが高まります。

診断

問診では症状について、合併症の有無、健診データ、糖尿病家族歴などをお聞きします。

身体所見では脱水の有無や肥満の有無、体重減少の有無などをチェックします。

血液検査では血糖値、HbA1c、腎障害、肝障害の有無について検査します。

血糖コントロール目標

あなたの目標HbA1cはいくつ

血糖コントロールの状態を知る主な指標は、過去1~2カ月間の平均血糖値を反映するHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)です。

症状に応じて目標が異なるので、主治医と相談して目標値を決めましょう。

1.正しい食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中心でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。

2.合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。

3.低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする

4.いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠期は除くものとします。

出典:「糖尿病治療ガイド」日本糖尿病学会編・著 2016-2017

治療

糖尿病の治療は患者さまの糖尿病の病期や年齢、罹病期間や合併症の有無などによって変わってきます。

直ちにインスリンによる治療が必要な場合もありますし、経口血糖降下薬による治療を開始する場合や運動療法や食事療法をすることで十分な血糖コントロールが可能なレベルまでさまざまです。

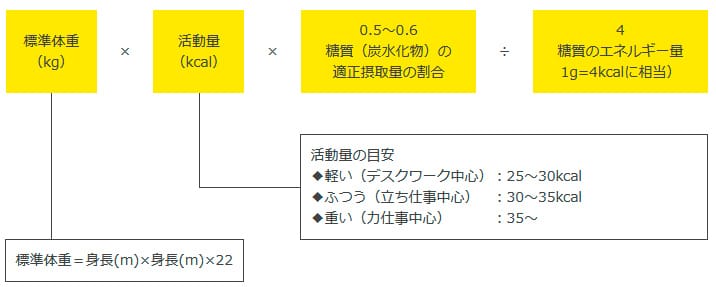

自分が現在どのような治療が必要なのかを、かかりつけの医師と相談し納得した上で治療を継続することが望ましいと思います。1日の糖質摂取の目安を下に示します。

※糖質は活動のエネルギー源であるため、最低でも1日100g以上は摂りましょう。

日本糖尿病学会編「糖尿病治療ガイド2014~2015」参考

高尿酸血症(痛風、痛風発作)

病態

尿酸は食事と体内の核酸代謝から体内に蓄積し、主に腎臓から体外に排泄されます。

産生過剰と排泄低下が原因となり、年余にわたる尿酸塩の組織沈着から急性関節炎を起こし、治療がなされないと腎障害(痛風腎)などをきたします。

高尿酸血症は壮年男性に多くみられ食習慣の欧米化とともに増加し、高血圧、肥満、脂質異常症慢性腎臓病、メタボリックシンドロームなどとの関係が深く、性別を問わず心疾患や慢性腎臓病の発症危険因子とされています。

診断

片側の第一中足趾関節(足の親趾の付根)か足関節(くるぶしや踵)の発赤、腫脹、疼痛があり、血液検査で高尿酸血症(尿酸値の上昇)があれば診断できます。

しかし、痛風発作時に高尿酸血症が認められない場合もあります。

関節炎の発症は急激で24時間以内に炎症の極期を迎えるため、明確に発症日時を特定できることが多いのも特徴です。

耳介や関節の伸側に皮下結節(痛風結節)、尿路の尿酸結石や超音波画像での腎髄質の高輝度なども診断するにあたって参考になります。

治療

1.発作(急性関節炎)の治療

できる限り早期に治療を開始し、鎮痛と炎症消失を目指します。尿酸下降薬を服用中でない場合は尿酸下降薬の内服を避けまた、尿酸下降薬を内服中の方は内服を継続しながら治療を行います。

初めての痛風発作時には尿酸下降薬を服用したくなりますが、決して急いで内服する必要はありません。

まずは痛みや炎症を抑える治療を行いましょう。

治療薬としてはインドメタシン、ナプロキセン、オキサプロジン、プラノプロフェン、ロキソプロフェンなどの投与が行われます。アスピリンは尿細管での尿酸排泄と競合するため血中尿酸値が上昇しますので痛風治療薬としては使用しません。

2.血清尿酸値を下げる治療

痛風発作が治ったから痛風が治ったわけではありません。

痛風発作の原因である尿酸値を低く抑えておかなければ痛風発作も繰り返し、さまざまな内蔵障害が出ます。

尿酸下降薬には尿酸をできにくくする薬と尿の中に尿酸を追い出しやすくする薬があります。

これらの薬は痛風発作の有無にかかわらず相当期間、腎臓やその他の内蔵を保護するため長期間内服する必要があります。

3.食事療法

痛風・高尿酸血症の患者さまの食事では、総カロリーの制限が大切です。

摂取カロリーを抑え、多種類の食品をバランスよく少しずつ食べることを心がけましょう。

食品とアルコール中のプリン体含有量とカロリー

| 分類 | 食品名と一人前の分量 | 一人前あたりの量 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| プリン体 (mg) |

カロリー (kcal) |

||||

| プリン体の 多い日常食品 |

牛焼き肉レバー | 120g | 263.7 | 158 | |

| アンキモ(酒蒸し) | 50g | 199.6 | 223 | ||

| 牛肉ヒレステーキ | 200g | 196.7 | 266~466 | ||

| 豚ロースステーキ | 200g | 181.8 | 656 | ||

| カツオ切り身 | 80g | 169.1 | 91~132 | ||

| クルマエビ | 80g | 156.2 | 78~99 | ||

| マアジの干物 | 60g | 147.5 | 132 | ||

| サンマ切り身一切 | 80g | 123.9 | 239 | ||

| タコ | 80g | 109.9 | 61~79 | ||

| ヒラメ切り身一切 | 80g | 106.7 | 82~99 | ||

| プリン体の 比較的少ない 日常食品 |

干し椎茸5個 | 10g | 38.0 | 4 | |

| 乾燥大豆 | 20g | 34.5 | 83~90 | ||

| 板かまぼこ | 80g | 21.1 | 72~82 | ||

| 白米 | 65g | 16.8 | 231 | ||

| ウインナーソーセージ | 30g | 13.6 | 96 | ||

| 数の子 | 60g | 13.1 | 53 | ||

| チーズ | 25g | 1.4 | 85 | ||

アルコール飲料中のプリン体およびアルコール含有量とカロリー

| アルコール飲料名と分量 | プリン体およびアルコール含有量 | カロリー (kcal) |

||

|---|---|---|---|---|

| プリン体 (mg) |

アルコール (g) |

|||

| ビール大瓶 | 633ml | 27.5~43.4 | 24~38 | 255~407 |

| 日本酒1合 | 180ml | 2.2 | 22 | 185~196 |

| ワインハーフボトル1本 | 375ml | 1.5 | 32~35 | 273~289 |

| ウイスキー1杯 | 80ml | 0.1 | 25 | 181 |

| 焼酎(25%) | 100ml | 0.03 | 20 | 141 |

※プリン体、アルコールは体内の尿酸値を上昇させることが知られている

(参考:女子栄養大出版部発行・五訂増補 食品成分表より)